自作する理由

まず最初の理由は娘ちゃんのトランペットの練習のため。朝晩はうるさいので夜9時までしか練習ができないが、やはり納得いかないときはもうちょっと吹きたいという時がある様子。もちろんミュートもあるのだけれど、ミュートだと運指はともかく息遣いの練習は難しいらしい。

2つ目の理由は「防音室」として販売されているものは

- 価格が高い:遮音と吸音が出来れば良いので材料の調達が難しくなく、手間を惜しまなければかなり安く済む。

- ちょうどよいサイズが無い:安い、といっても15万円ぐらいだと120cm x 120cmほどのサイズがあり、置き場所に困る。立って、あるいは椅子に座ってトランペットを吹くスペースが確保できれば良い。

- 防音の対象が広い:ドラムのような低音を防音しようとすると、空気の振動というより、床面や壁など構造材の振動を抑える必要があり、これが防音室が高い理由にもなっている。B♭トランペットの周波数は165〜1175Hzらしいので、ここだけ防音出来れば良い。

といった具合。

そして最後は、DIYとして面白そう、という多分に個人的な理由w

サイズの検討

防音室の壁は一般的な住宅の外壁と大きく変わるものではなく、外から順に

- 構造材(合板)

- 柱、断熱材

- 石膏ボード

という構造に遮音と吸音を足せば良い。

- 構造材(合板):9mm or 12mm

- 遮音シート(ゴムシートによる遮音):1〜3mm

- 柱、断熱材(吸音を兼ねる):50mm

- 石膏ボード:9.5mm

- 吸音材(ウレタンフォーム):50mm

しかし上の数字を足せば分かるとおり、壁の厚さは最低でも120mmとなるので、室内は外見よりもかなり狭くなる。

一方でホームセンターや通販を駆使して材料を調達するにしても、基本的に尺が単位となるので、3尺 x 6尺=910mm x 1820mmの材料を出来るだけそのまま無駄なく使いたい。

材料の制限と壁の厚さを考慮しつつ910mm x 910mmを想定した場合、内部は910 – 240 = 670mmとなってしまい、トロンボーンのように伸縮しないとは言え、長さ500mmのトランペットを構えることすらできない。人間の厚み(臀部の最も出ているところからつま先まで)がおよそ300mmあるので、トランペットを正面に構えただけで800mm程度は想定しないとならない。

となると幅は670mmで我慢するにしても、前後を1.5倍、910 x 1.5 = 1365mmとし、防音室内の前後は1365 – 120 = 1245mmを確保したい。

工法の候補

柱を組み立てて壁を貼っていく在来工法と、柱と壁からなるパネルを先に作って組み上げる2×4(ツーバイフォー)工法があるのだけれど、今回は基本的な考え方を後者にした。設計が完全であれば前者で良さそうだけれど、パネル単位で修正が効きそうということと、DIYする場合には後者の方が材料が多い=重いので制振できそう、というのが理由。材料が多いということはコストが嵩むのだけれど、構造材が多少増えてもそれほど影響しないだろうという算段もあった。

設計前調査

設計の前にスーパービバホーム(SVH)、Amazon、モノタロウである程度当たりを付けた。調達が容易か、サイズはどうか、といったことを調査した。

まず構造材についてはSVHでほぼ調達できるし、軽トラも借りられるので問題は無い。壁の厚さはちょっと悩んだ。本来であれば50mm必要な断熱材の厚さを、少しでも室内が広くなるように垂木の40mmに抑えることにした。垂木は30mm x 40mm x 1820mmが束で売られていてかなり安いため、この段階で、910mm、1820mm、30mm、40mmという基本的な設計単位が決まった。

針葉樹合板は厚さ9mmを採用。12mmだと重いというのが持ってみた感じで、かつそこまで強度は要らないだろうという判断。

断熱材は旭ファイバーグラスのアクリアマット 10Kが厚さ50mmなのだけど、入り数8が販売終了となっていたため、さてどうしたもんかと思っていたらSVHでバラ売りしていて助かった。

石膏ボードはお安いので吉野石膏のGB-Rを。厚さ9.5mm

次に、ドアの設計がなかなか難しいことに気付いた。つまり、防音性能を保つためにはドアも壁と同じ内部構造となり、最低でも60mm程度の厚さが必要となる。ドア枠に戸当りを付けることや、ドアハンドルでロックできるようにするには垂木では強度が足らず、2×4(38mm x 89mm)では幅が不足するので、2×6(38mm x 140mm)をドア枠に採用した。

また防音室のドアハンドルは本来であれば、グレモンハンドルやローラーハンドルなのだけど、これらは比較的お高いので、似たようなものをモノタロウで探して見つけた。

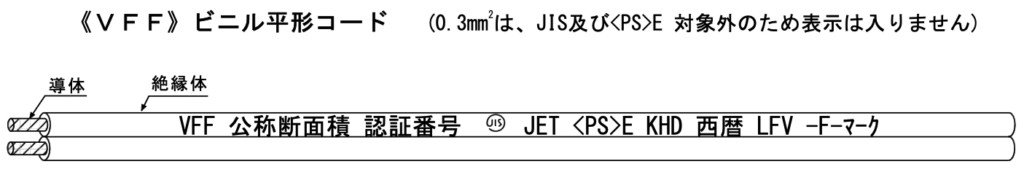

照明は特に悩まずLEDライトをサクッと見つけたけれど、換気ファンは少し悩んだ。防音室はかなり密閉度が高いため、排気ファン+吸気口にしないと十分に換気が出来ない。しかしそれでは開口部が2つになり、製作が面倒になることが予想された。で、Amazonで検索していたら、吸気と排気を1台で行う同時給排気型換気扇というものを見つけた。いずれも低消費電力なので、VFFコード(VVFケーブルではなく)のみで済ますが、元のコンセントには漏電遮断機を念のため入れておく。電気配線については後ほど詳述。

遮音シートはいくつかある中で、データシートを見比べて大建工業の455HをAmazonで購入した。これでシートの厚さ2.8mmが確定した。

設計

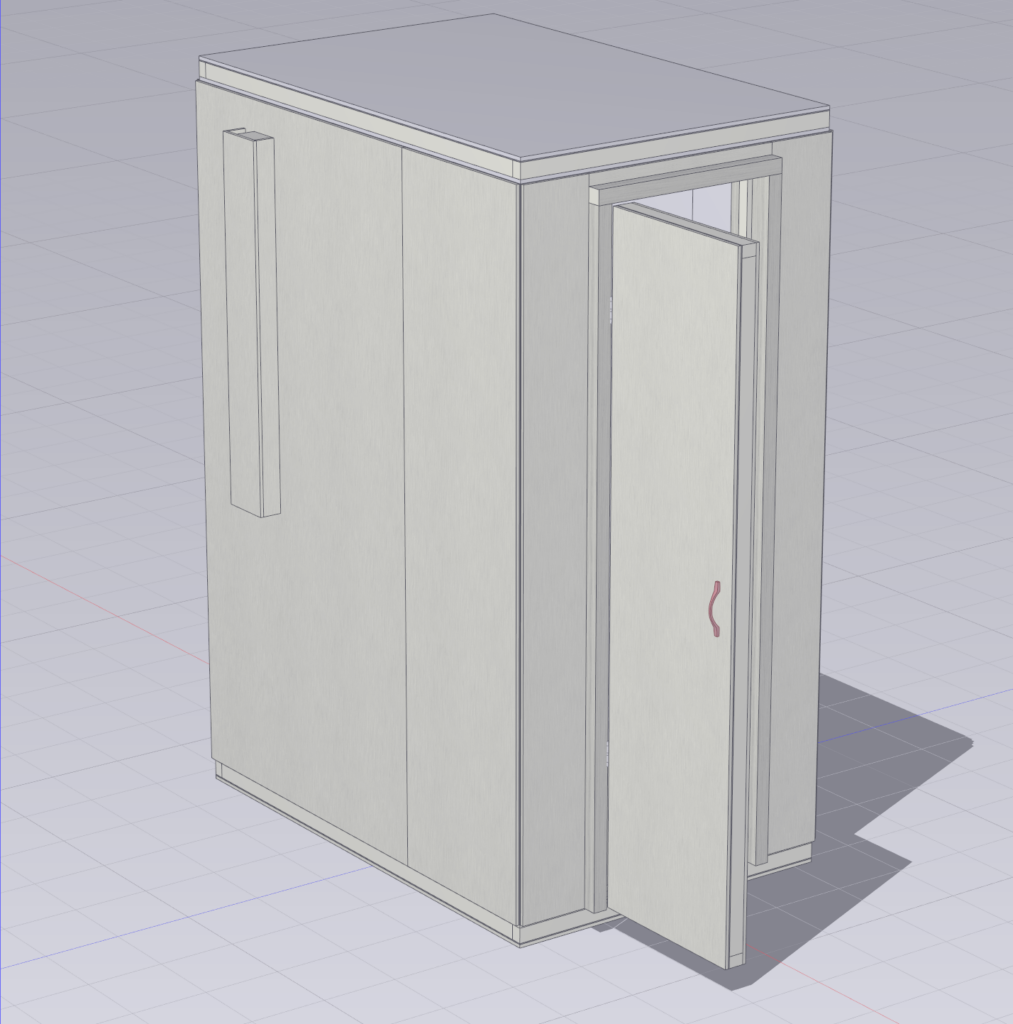

組み上げる順番を考えて、以下の順に設計していった。caDIY3Dというアプリでざっくりと。

caDIY3Dで寸法が出たので、イラレで作業用の寸法図を作った。イラレのファイルをPDFにしたものは以下。

アプリで設計してみて気になるのが重量。床の耐荷重が不安な場合、石膏ボードを軽量の物にすると良いかも。

床

幅910 x 奥行き1365で、強度が必要なため、垂木の本数を増やし、両面を合板にした。

背面

幅910 x 高さ1820で、室内高を確保するため、床パネルに載せる形にした。床パネルの垂木が外から見える形になるが、そこは無視する。材料が余ったら段差を埋めて、上からクロスで誤魔化す。

側面

奥行き1365 x 高さ1820で、背面および前面パネルとかみ合う形にした。拙宅の間取りの都合上、左側面に換気ファンを取り付ける開口部を設けた。

前面

幅910 x 高さ1820で、床パネルで余る針葉樹合板を活用するために、ドアの幅を452mmとした。また、ドア枠との隙間を下と蝶番側は3mm、他を7mmとして、ドア枠やパネルの垂木のサイズが決まった。

この段階でドアの重さが大体決まり20kgに収まるものの、余裕を見て耐荷重30kgの抜き差し蝶番をモノタロウで見つけて設計に組み込んだ。

天井

幅910 x 奥行き1365で床と同じだが、こちらは両面を石膏ボードにした。9mm厚の針葉樹合板より石膏ボードの方が重量があり、上から防音室全体を抑える効果が少しはあるだろうという目論見。

ダクト

換気ファンの開口部からの音漏れを減らすために、自動車のマフラーと同様、吸音効果のある壁面に何度も音波をぶつけるダクトを設計した。

材料

設計図からパーツ図を起こして、SVH、Amazon、モノタロウ、そして吸音材のみAliexpressで購入・注文した。

| 大項目 | 項目 | 型番 | サイズ | 単価 | 数量 | 小計 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 換気 | ロスナイファン | 三菱電機V-12JC2-BE | ¥5,598 | 1 | ¥5,598 | Amazon | |

| 工具 | コーキングガン | タジマコンボイVS | ¥1,628 | 1 | ¥1,628 | SVH | |

| 工具 | タッカー | HiKOKI N18DSL | ¥20,990 | 1 | ¥20,990 | Amazon | |

| 工具 | 貼り道具セット | カベ紙貼りセット No.943 | ¥1,349 | 1 | ¥1,349 | Amazon | |

| 構造 | 針葉樹合板 | 1820 x 910x 9 | ¥1,628 | 7 | ¥11,396 | SVH | |

| 構造 | 石膏ボード | タイガーGB-R | 1820 x 910 x 9.5 | ¥493 | 7 | ¥3,450 | SVH |

| 構造 | 垂木 | 赤松KD材 | 40 x 30 x 1985 | ¥295 | 37 | ¥10,908 | SVH |

| 構造 | 2 x 6 | 38 x 140 x 1830 | ¥1,408 | 2 | ¥2,816 | SVH | |

| 構造 | 2 x 6 | 38 x 140 x 910 | ¥1,087 | 1 | ¥1,087 | SVH | |

| 構造 | 角材 | スギ材 | 15 x 30 x 1820 | ¥218 | 2 | ¥436 | SVH |

| 構造 | 角材 | スギ材 | 15 x 30 x 910 | ¥119 | 1 | ¥119 | SVH |

| 構造 | 板 | OBS | 910 x 620 x 9 | ¥660 | 1 | ¥660 | SVH、端材 |

| 遮音・吸音 | 遮音シート | 大建工業455H | 455 x 6000 x 2.8 | ¥4,457 | 4 | ¥17,828 | SVH |

| 遮音・吸音 | 断熱材 | アサヒアクリアマット 10K | 2880 x 430 x 50 | ¥372 | 7 | ¥2,603 | SVH、ばら売り |

| 遮音・吸音 | 戸当りテープ | エプトシーラー | 10mm x 10mm x 5m | ¥823 | 1 | ¥823 | SVH |

| 遮音・吸音 | シリコンシーラント | コニシボンドVM | 5mm x 5mm目地約11m | ¥460 | 5 | ¥2,299 | SVH |

| 遮音・吸音 | 吸音材 | TOUO | 30 x 30 x 5, 24 x 5 = 120枚 | ¥4,140 | 5 | ¥19,879 | Aliexpress, 5ヶ以上で割引 |

| 遮音・吸音 | 防音用フェルト | Chialstar | 5cm x 1.5m x 2 | ¥1,699 | 2 | ¥3,398 | Amazon |

| 照明 | LEDライト | T8-20W | ¥1,671 | 1 | ¥1,671 | Amazon | |

| 電装 | ムービープラグ | オーム電機 | ¥225 | 2 | ¥450 | Amazon | |

| 電装 | 差し込みプラグ | オーム電機 | ¥177 | 1 | ¥177 | Amazon | |

| 電装 | コネクタボディ | パナソニック | ¥224 | 1 | ¥224 | Amazon | |

| 電装 | 電源コードVFF | KHD | 2SQ、10m | ¥3,388 | 1 | ¥3,388 | SVH |

| 電装 | 電源タップ | オーム電機 HS-TM3SWX3-W | ¥960 | 1 | ¥960 | Amazon | |

| 電装 | 漏電遮断機 | 東芝ライテックLBY-120C | ¥2201 | 1 | ¥2201 | Amazon | |

| 電装 | ケーブルクリップ | uxcell | 50個 | ¥950 | 1 | ¥950 | Amazon |

| ドア | ドアハンドル(内) | タキゲンFA-624-2-R | ¥3,928 | 1 | ¥3,928 | モノタロウ | |

| ドア | ドアハンドルスペーサ | タキゲンFA-624-2-SP | ¥374 | 1 | ¥374 | モノタロウ | |

| ドア | ドアハンドル(外) | xuuyuu | ¥1,024 | 1 | ¥1,024 | Amazon | |

| ドア | 抜き差し蝶番 | タキゲン(TAKIGEN) / B-67-1-L | ¥1,076 | 2 | ¥2,152 | モノタロウ | |

| 内装 | 壁紙クロス | 壁紙屋本舗SP-9713 | 920 x 10m | ¥4,680 | 1 | ¥4,680 | Amazon |

| ビス・ボルト | コーススレッド | 約400本 | 4.2 x 75 | ¥548 | 1 | ¥548 | SVH |

| ビス・ボルト | コーススレッド | ダイドーハント約400本 | 3.8 x 41 | ¥1,087 | 1 | ¥1,087 | Amazon |

| ビス・ボルト | ステープル | マックス(MAX) T3-13MB | ¥153 | 1 | ¥153 | Amazon | |

| ビス・ボルト | 両面テープ | 建築内装用 | 厚さ0.25mm x 幅20mm x 長さ20m | ¥1,098 | 1 | ¥1,098 | SVH |

| 床材 | 床タイルマット | 50 x 50 | ¥427 | 6 | ¥2,561 | SVH | |

| 床材 | 床シート | リメイクシート | 900 x 1800 | ¥2,728 | 1 | ¥2,728 | SVH |

| ¥137,618 |

工具として以下を含んでいるけれど、持っていれば購入する必要は無い。

- コーキングガン:錆びてたので新調

- タッカー:マルチボルトバッテリーは持ってるし、それなりの本数のステープルを扱うので購入

- 貼り道具セット:バラで買うよりセットの方が安かったw

工具を除くと、11.4万円。

工具

手鋸で不可能ではないけれど、電動工具があれば圧倒的に時間が短縮できるので、もちろん活用。ここに書いた以外に曲尺や作業台、資材を固定するクランプなどが必要なので、事前の設計が完璧ならホムセンのカットサービスを最大限活用するのが良いと思われ。

切削

自宅にパネルソーがあれば要らないんですけどね、丸のこ。

ランダムサンダー。切断面を整えて寸法を正確にしたい箇所で使う。

レシプロソー。結構な本数の垂木を切るので。

トリマー。今回は主にドア周りで使う。

みんな大好きゼットソー

穴開け・固定

インパクトドライバ

長いビット

ドライバー。ラチェット付きは神。

同じくベッセルの板ラチェットも神。

タッカー。手動の方が圧倒的に安いが、作業時間短縮のため購入。

保護具

耐切創手袋。最初に買ったやつはダメになった。使用頻度が高すぎるw

保護めがね。メガネの上に掛けられるやつ。

作業

タイルマットを敷く

床に直接、針葉樹合板を敷くのはなんなので、タイルマットを先に敷いておく。これは置くだけで完了。

床パネルの組み立て

カットした材料を設計通りに置いて、垂木まで固定したら隙間をシーラントで埋める。

断熱材を入れ、垂木にシーラントを塗ってから合板で蓋をする。

以下、パネル部分の組み立て手順は基本的に同じ。

背面パネルの立ち上げ

断熱材を入れる前まで組み立てたら、床パネルに固定する。背面パネルからVFFコードを引き入れておき、隙間をシーラントで埋める。

右側面パネルの立ち上げ

背面に加えて、右側面を立ち上げてコーススレッドで固定すれば自立するようになるので、ここまでは先に作業する。

左側面パネルの立ち上げ

同様に左側面を立ち上げて固定する。

石膏ボードの持ち込み

前面パネルを立ち上げると内部への運び込みが難しくなる。念のため採寸して石膏ボードをカットして、内部に運び込んでおく。

ドアの製作

ドアを製作し、蝶番とドアハンドルを固定する。蝶番はトリマーで溝を掘ってから固定する。

前面パネルの立ち上げ

前面を立ち上げて固定する。

ドア枠の加工

設計でそれなりに詰めてはあるものの、加工精度がそれほど高くなく、下から3mm持ち上げるため、定規などを挟みながらドアをドア枠に当てて、実寸で蝶番、ドアハンドル、戸当りの位置を決定する。トリマーでドア枠に溝を彫り込み、ドアハンドルのキャッチを固定する。

天井パネルの組み立て

石膏ボードにLED照明用の配線をしてから天井パネルを組み立てて、四方の壁の垂木に固定する。

ダクトの製作

ダクトを製作し、左側面に固定する。内部にフェルトを貼る。

内装

断熱材を入れて、石膏ボードを貼り、内装を仕上げる。左側面は換気ファンの吸排気パイプを考慮する。

換気ファンの設置

換気ファンを設置する。石膏ボード用のボードアンカーを使う。

配線

背面から引き込んでおいたVFFコードからタップ、タップから換気ファン・LED照明への配線をケーブルクリップで仮固定する。タップも壁面に仮固定する。

電気関連は事故が怖いので、電気配線について注意点を書いておく。電気工事士資格が不要な配線ではあるけれど。

VFFコードとVVFケーブル

VFFコード、つまりタップなどに使われているコードは中がより線になっていて、ステープルでの造営材(壁や柱)への固定が出来ない。ビニールの皮膜を傷付けると短絡したり、より線が切れて抵抗が大きくなり発熱して焼損する可能性があるから。一般に壁のコンセントやタップは15Aを想定していて、今回購入したタップも15Aのものなので、コードも17Aが許容電流となる2SQ(平方mm)を購入した。1.25SQだと12A、0.75SQだと7Aなので注意が必要。

一方、壁内や天井裏に配線されているのはVVFケーブルで、こちらは芯線が使われていて皮膜が二重になっており固定が出来る。とはいえ、昨今の住宅であればステープルで固定されていることはあまりなく、可とう管(PF管)で各部屋に配線されているはず。こちらは1.6mm2芯なら18A、2mm2芯なら23Aまで流せる。可とう管同様、昨今の住宅であればエアコン用の配線は2mmになっているはず。ただ、コンセントの口が「││」(15A)ではなく「┤│」(20A)になっているだけでは判断できないのは、内線規定が最近変わったから、かな。

配線箇所

今回作る防音室の場合、合板と石膏ボードの間に配線すると点検できない隠ぺい場所になり、配線の状態を確認できなくなる。このため配線には最低限ケーブルが必要となり、コードはもちろん不可。従って壁内ではなく石膏ボードにケーブルクリップを木ネジで仮固定し、もし事故が起きても力任せに引っ張れば外せる仕様とした。タップも同様で、後述の換気ファンの固定には石膏ボード用のボードアンカーを用いるが、こちらは単なる木ネジで止めるだけにしておく。

接地・非接地

購入したVFFコードは2線が同色なので、表示が入っている線を接地側(タップはN表記)にする。

吸音材を貼る

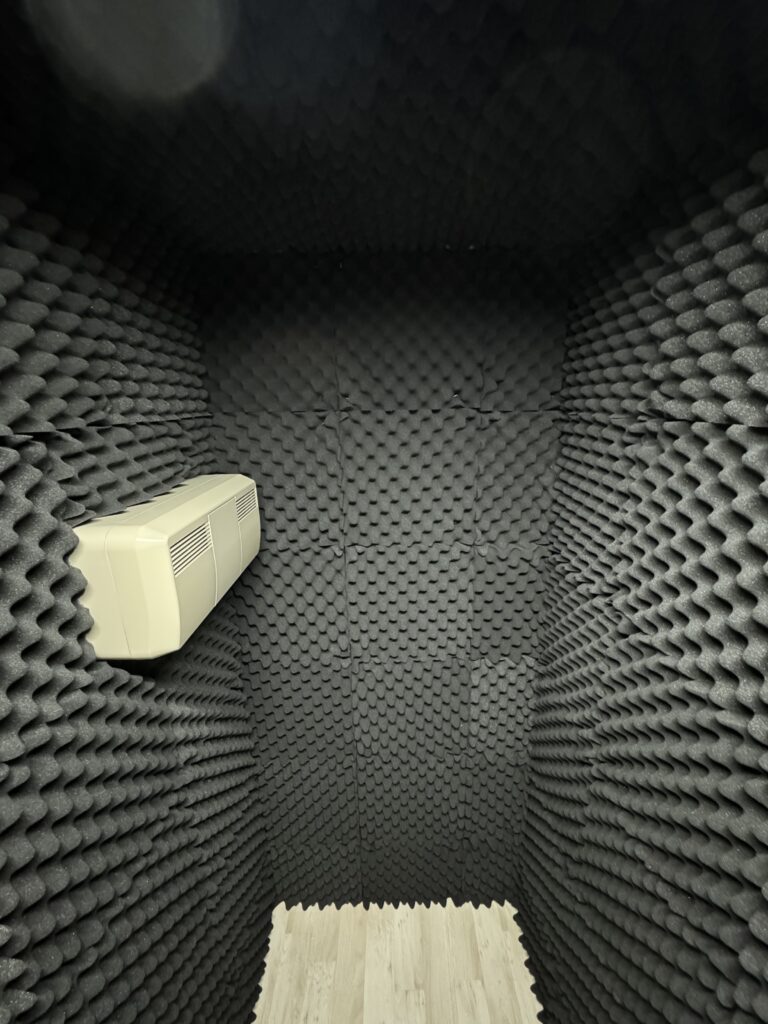

内部に吸音材を貼る。

クロスを貼る

防音室の壁の外側、前面と両側面にクロスを貼る。

ドアハンドルを付ける

完成っと。

防音性能

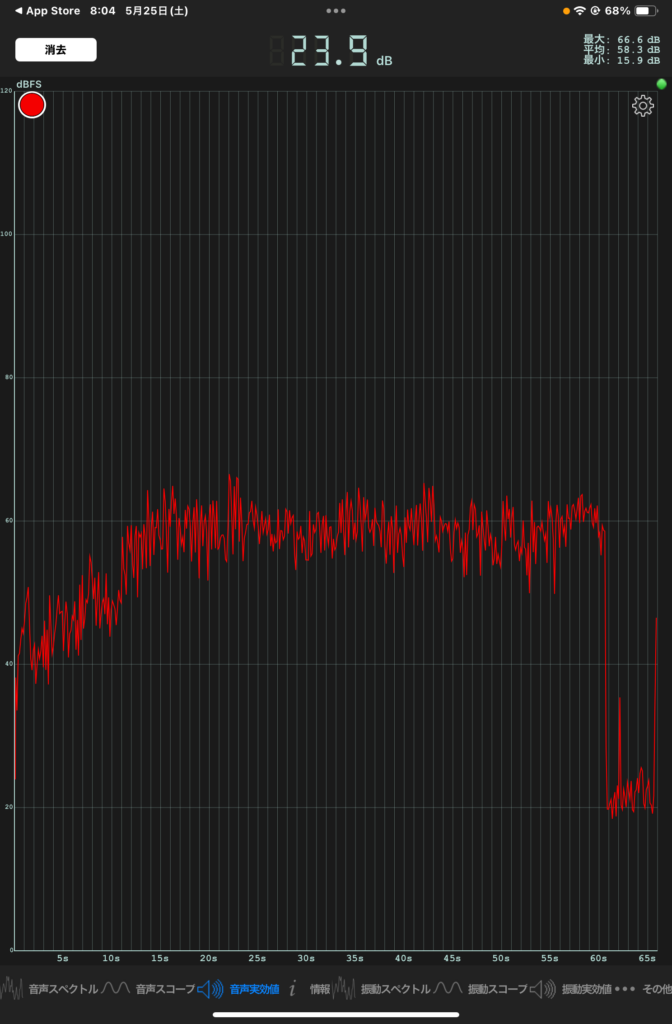

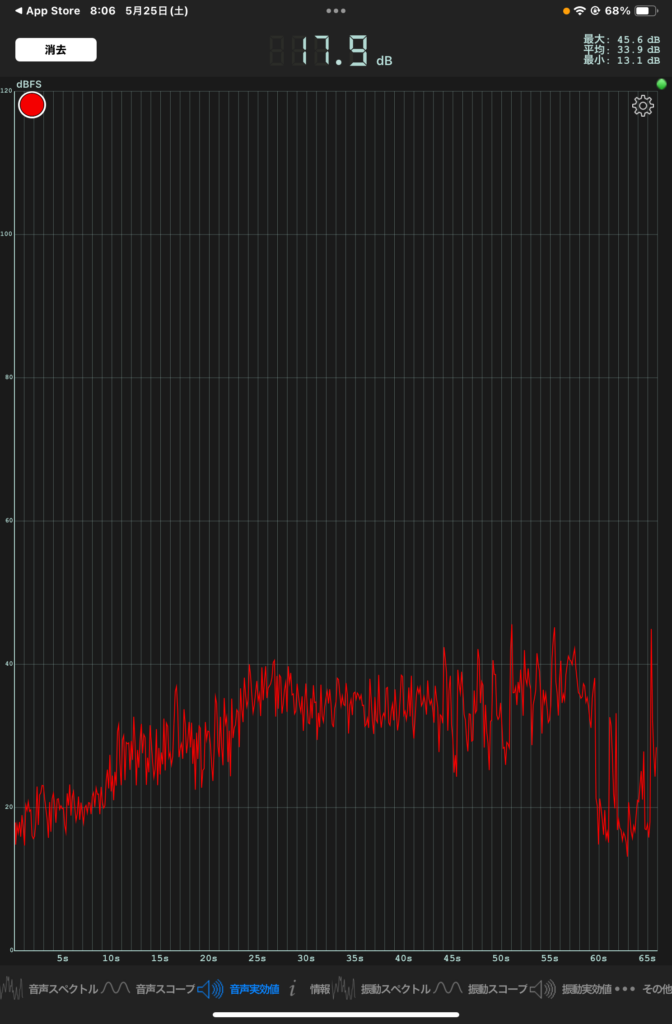

防音室内でハトと少年を再生しながら、ドアの前でスピーカーとの距離を同じに保ったまま音圧を測定してみる

23秒付近が「ラピュタでパズーが吹くトランペット」のメインのメロディーで、ここで66.6dBだった。

ドアを閉めた状態で計測するとこうなるが、同じ23秒付近では40dBを切っていて、後半の低音パートの方がピーク(45.6dB)になっている。ちゃんとトランペットの音を27dBほど減らせていることが分かる。

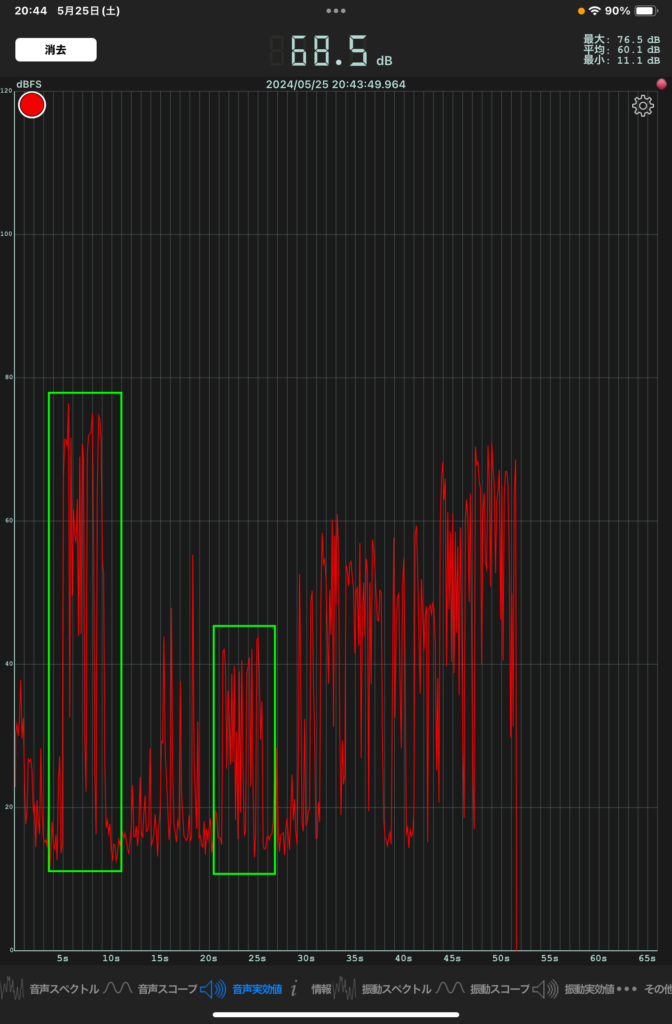

同じ音量で演奏出来てるかが分からないのでちょっと計測しにくかったのだけど、実物のトランペットの場合、95dBから60数dB、30dB強は減らせることが分かった。ドアが最も音が漏れているので、側面から計測したらもっと減衰しているけれど。

まとめ

約11万円の予算で(手間さえかければ)、トランペットの周波数域で30dB減らせる防音室は作れる。

追記:娘ちゃんに同じ音量で吹いてもらった。緑枠の部分が、ドアが開いた状態と閉じた状態での比較。やはりトランペットなら35dBの減衰。

さらに追記。娘ちゃんの要望により、タオルやチューナーを置く棚を追加。

さらに追記。譜面台を購入した。